スマートシティは、快適さや幸せを追い求める人類の普遍的な目標達成への大切な通過点 日本工営の知見を集約したスマートシティ提案

公開:

更新:

NEW

INTRODUCTION

世界各地でスマートシティの実証実験がスタートしています。各国・各企業が思い描く未来の都市の姿は様々で、現時点では、まだ誰も明確な答えを提示できていません。インフラを中心に国内外でコンサルティングを行ってきた日本工営もまた、スマートシティの取り組みに参入している企業のひとつ。交通、上下水道、環境、河川、電力、防災など、都市に必ず必要な機能をアップデートしていく観点から、未来型の都市づくりに取り組んできました。2022年現在、東南アジアや南アジア、アフリカなどを中心に、世界各地でスマートシティの取り組みを力強く推進しています。

PROFILE

-

日本工営株式会社 コンサルティング事業統括本部 交通政策事業部 開発計画部 部長

平野 邦臣(ひらの くにおみ)

国内外の都市計画、都市開発、都市制度等に関するコンサルタントとして20年以上の経験を有する。2009年入社。東南アジア諸国を中心にして多数の都市計画関連のプロジェクトに参画。近年は、カンボジア国シェムリアップ、ラオス国ビエンチャン、ミャンマー国ヤンゴンなど、途上国でのスマートシティに関する複数の調査・計画業務に責任者として携わる。博士(都市工学)。技術士(建設部門・環境部門・総合技術監理部門)。日本都市計画学会国際委員。

-

日本工営株式会社 コンサルティング事業統括本部 交通政策事業部 交通計画部 次長

戸谷 浩也(とたに ひろや)

2006年入社。入社以来一貫して海外におけるITS(Intelligent Transportation Systems:高度交通情報システム)に係る調査・計画業務に従事。主にインドをはじめとする南アジアの他、東南アジア、アフリカ諸国などでの案件に関わってきた。またプロジェクトマネージャーとしての多くの経験を有する。

-

日本工営株式会社 コンサルティング事業統括本部 交通政策事業部 交通計画部 物流計画推進室

後岡 寿成(うしろおか ひさなり)

2000年入社。中央研究所に配属後、大阪支店を経て中央研究所に復帰。2017年より海外事業部・交通計画部に配属。渋滞解消など、国内でも数少ない交通計画のプロとして様々なプロジェクトに従事すると共に、物流計画推進室に参画。

- ※部署名および役職・インタビュー内容は取材当時のものです

STORY

これまでに積み重ねてきた人と人のつながりや実績が、日本工営のアドバンテージ

―創業以来、インフラを通じて国内外の課題と向き合い解決策を提案してきた日本工営は、これまでに積み上げてきた知見と技術を総結集してスマートシティの実現に取り組んでいます。最も大切にしているのは、「人は快適さと幸せを追い求め続けている」という普遍的な事実。スマート技術は、より快適で幸せな生活を目指すための手段のひとつに過ぎません。実際に、スマートシティのプロジェクトを担当している開発計画部の平野さん、交通計画部の戸谷さんと後岡さんに、現在の取り組みについて聞きました。

交通計画部では、スマートシティの動きが出てくるよりも以前から、人々の快適性や幸せを実現させるためのコンサルティングを続けてきました。この基本原則は、スマートシティの取り組みでも変わることはありません。その上で、新技術の登場は今後を大いに期待させるものになっています。理由は、これまで多大な費用と時間をかけて行っていた交通調査を安価かつ効率的にできるようになる可能性が格段に高まっているからです。例えば、人流や物流のデータを集積して解析をすることで、移動ニーズに合わせた快適性の高い交通を提案することができます。また、現在発生している交通問題を的確に捉え、確実性が高く大胆な提案が可能になります。安全性も経済効果も高い交通計画をプランニングできる土壌は整いつつあります。

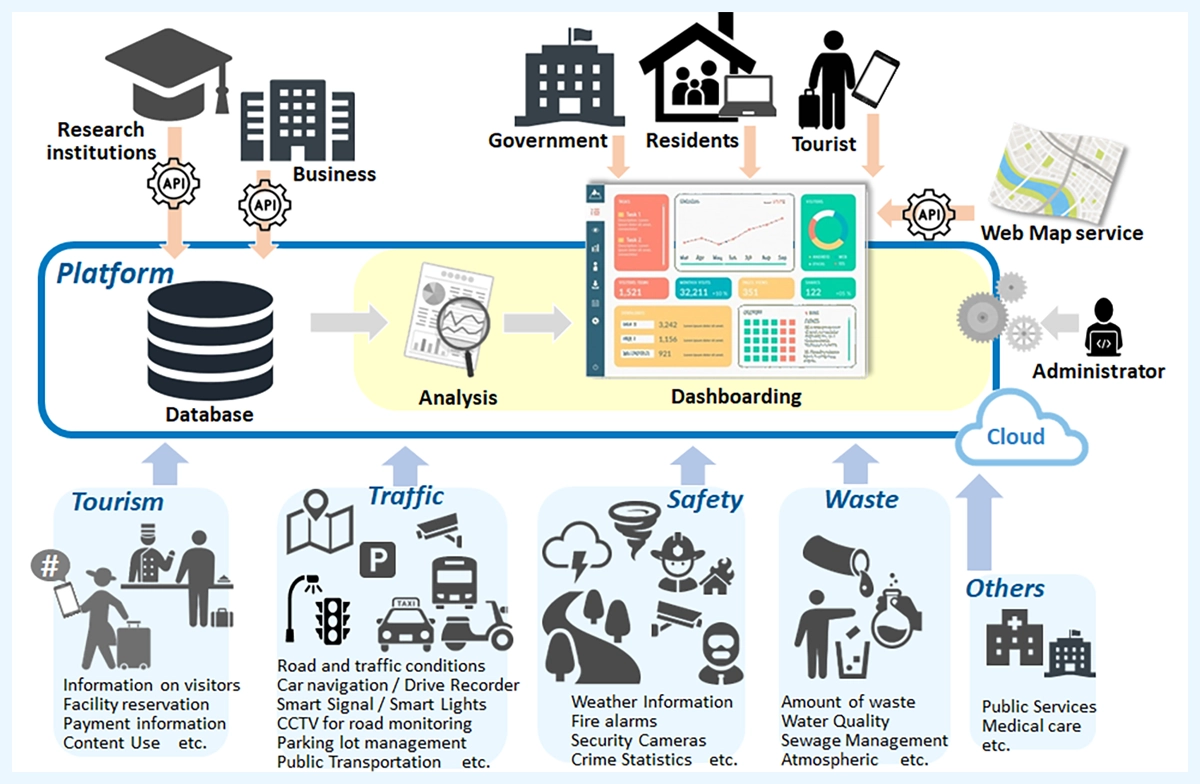

国土交通省が主導する「日ASEAN相互協力によるスマートシティ支援策“Smart JAMP”」やJICAが主導するスマートシティ・プロジェクトが同時進行しています。主に東南アジアでの実績が多く、我々が実施している事例ではカンボジアのシェムリアップやバッタンバン、ベトナムのダナン、ラオスのビエンチャンなどが挙げられます。例えばシェムリアップでは、観光・交通等のデータを収集・蓄積して解析し、現状を見える化する試みを開始しようとしています。公共や民間が実施する施策・事業がどのような影響を及ぼすかをシミュレーションしていくことを目指しています。

交通に関しては、市街地の渋滞を減らすだけではなく、公共サービスの状況などを、アプリを使って市民の誰もが分かるようにすることも目指す姿のひとつ。例えば廃棄物収集車の市内巡回の状況をリアルタイムで知ることができれば、ゴミを効率よく出せることにつながり、観光地としての美観向上、衛生状態の改善、環境負荷の低減にダイレクトにアプローチできます。観光情報のAR化なども含め、多角的に未来の可能性を最大化していく取り組みを推進しています。

一方で、収益化やSDGsなどの上記目標の達成は、スマートシティの取り組みのカギになるもの。私たちもそれらを大きな成果と強く認識しており、相手国のスマートシティ達成のロードマップにおいて明確にしたビジョン実現も見据えながらも、これらを重視して取り組んでいます。

情報を見える化する最大のメリットは、相手国政府や都市行政が客観的な視点を持つことで、より正確な判断が可能になることです。日本工営は、創業以来長い期間をかけて相手国政府の担当者と膝を突き合わせ、より良い未来を作るための議論を積み重ねてきました。アナログかデジタルかという視点だけではなく、人と人のつながりこそ弊社のアドバンテージ。これから様々な技術が高度化され、より早いスパンで計画と実行が求められる時代になることは確実です。だからこそ、相手国政府が思い描く街づくりをテンポ良く進められる仕組みづくりを支援したい。この最上流工程に関わり続けることで、より良い未来を生み出す原動力になることが私たちの使命です。

スマートシティ導入後の未来を、より魅力的で持続的なものにするために

―スマートシティと聞くと画期的な技術が散りばめられた都市を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。専門技術者集団という側面を持つ日本工営ですが、私たちが最も大切にしているのは相手国や都市に寄り添ったコンサルティングです。現状を理解し、課題解決をしながら都市の可能性と魅力を開花させることこそ、スマートシティの取り組みの醍醐味。持ち前の技術力は、それを具現化するために必要な要素のひとつです。これから更なる新技術が生まれてくる潮流の中で、皆さんはそれぞれどのようなやりがいを持ち、未来の姿を思い描いているのでしょうか。

スマートシティは持続可能で快適な都市環境を実現するための手法であって、そこに住む人にとって、スマートシティ・スマート技術はどんどん当たり前になっていくものと考えます。例えば、最先端のスマート技術ありきではなく、市民のライフスタイルがどう変わっていくのか、事業者のワークスタイルがどうなり、それに伴い働く方々がどのように生計を立てて収益を上げていくのか、将来の姿がイメージできるものでなくてはなりません。一方で、スマートシティの取り組みの持続可能性を考えると、大切なのは人材育成・企業育成です。スマート技術、ICT、IoTなどを理解する人がどれだけその都市にいるかは、将来を大きく左右するでしょう。ですから、私たちのプランニングには、大学教育のカリキュラム構築やスタートアップ企業の支援を盛り込もうと意識しています。

コンサルタントとしてスマートシティに取り組む中で、私たちは常にチャレンジをする存在であり、勉強を積み重ねていけることに大きなやりがいを感じています。相手国の政府職員や市民の課題・ニーズ・ウォンツを知り、そこに寄り添いながら、実証実験などを通じて一緒に理解を深め、その先の実装や運営へと結びつけていく。このような過程で得た知見や教訓を、素晴らしい未来づくりに活かしていきたいと思っています。

仕事柄、途上国の交通分野の行政官や技術者を日本に招聘し、日本の事例を紹介する機会があります。その度に、日本の交通マナーはどうしてこんなにも規律があるのかという話になります。現在の日本の交通マナーや交通の安全性は法整備やインフラ構築、取り締まりの強化など、様々な試行錯誤や紆余曲折の長い歴史を経て実現してきたものです。先端技術のみならず日本のこうした様々な取り組みやそこから得られた教訓は途上国にとっても多くの示唆に富むものであると思います。これらを目の当たりにした途上国の皆さんは自国に帰られてから、交通事情を日本のようにしたいと様々に取り組まれております。交通ひとつを見ても、そのような成果を享受し、連鎖していくような社会を実現したい。更に近年は新しい技術がどんどん登場しており、これまで以上に効率的かつ魅力的な交通の未来を構築できるのではないかと信じています。

快適で幸せなくらしを交通の視点で見ると、渋滞がなくなり安全かつ快適に行きたいところに移動できる空間づくりにたどり着きます。極論すると、交通事故と交通ストレスがない社会。私はその実現を目指しています。交通事故は運転者のヒューマンエラーが最大の要因です。今、ベトナムのビンズンで進行している自動運転の実証実験は、ヒューマンエラーを取り除き渋滞も交通事故もなくすための第一歩と言えるもの。技術的なことから法整備まで課題はたくさんありますが、ステップバイステップで素晴らしい未来に近づけるように全力を尽くしています。

―人々の思いや知見が集積して生まれてくるスマートシティの実現を日本工営は目指しています。快適さや幸せ、課題、持続可能性などは都市によって異なるもの。人々の営みを大切にし、その土地の記憶や文化をも受け継ぐ都市づくりを、日本工営はスマート技術を用いて更に加速させていきます。