「人」の可能性を広げるスマートシティ、アジア・アフリカで進行中の取り組み

公開:

更新:

NEW

CHALLENGE

各国・各都市が抱える課題を解決し、ニーズを満たしながら未来を構築するスマートシティの取り組みを推進

スマートシティと聞くと、先進的で画期的な技術が使われている街を思い浮かべるかもしれません。確かに先鋭的な技術は人類の日常を一変させる可能性すら秘めていますが、私たち日本工営は新技術の動向をしっかりと見極めつつも、日常をアップデートし続けていくスマートシティの取り組みを実践しています。

理由は、私たちがインフラのスペシャリストとして活動してきたからです。交通、水道、電力、防災など、多種多様な都市に必要不可欠なインフラ分野において、私たちは常に社会課題の解決や国・都市のニーズを満たす都市づくりを推進してきました。これまでの経験の中で確信しているのは、たとえIoTやICT、DXなどの活用による進化が起こっても、それらは都市全体を一気に変えるようなものではなく、インフラの分野ごとに進化していくものだということです。新技術は導入時のインパクトが非常に大きく注目も集まりますが、実際には定期的なメンテナンスやバージョンアップを根気強く行っていかなくてはなりません。そして、新技術はすぐに人々にとって標準の存在になり一般化していきます。

太古の昔から、人は快適さと幸せを追求してきました。これは、現在も変わらない人類の普遍的な目標です。日本工営がスマートシティの取り組みに携わる意義は、都市が機能するために必要なインフラを通じて、人々の幸せや快適さ、持続可能な都市形成にアプローチすることが使命だからです。

SOLUTION

東南アジア、南アジア、アフリカなどの国々で、オーダーメイドのスマートシティの取り組みを推進

日本工営は海外のインフラ・プロジェクトやスマートシティ・プロジェクトにおいて、特にASEAN諸国や南アジア、アフリカの国々に事業を展開しています。これらの地域で特に社会課題に挙げられるのは、交通、観光、環境の分野。例えば、ビッグデータを用いて計画する道路渋滞の緩和策やアプリケーションによる交通情報の提供や利活用により、物流や人流は更に最適化を目指すことができます。その結果、排ガスの排出量の減少など、環境分野への貢献も連動します。一例として、カンボジア王国のシェムリアップ市における事例を解説します。

現在、シェムリアップ市では、大きく二つのプロジェクトが進行しています。ひとつはJICAが実施しているもので、2020年から2022年までシェムリアップ州政府とスマートシティ実現に向けたロードマップを作成しました。その後の2022年からの3年間は、ロードマップで示された事業を具現化するための能力向上を目的とした技術協力プロジェクトを実施しています。もうひとつは、国土交通省による「日ASEAN相互協力によるスマートシティ支援策“Smart JAMP”」においてAR等を用いた観光コンテンツの充実化、観光デジタル情報の発信を実現するものです。

世界遺産のアンコール遺跡群を擁するシェムリアップ市ですから、まず目指しているのは観光分野の復興と進化。観光と交通は非常に親和性が高く、渋滞の緩和や交通情報の利活用からは、様々な付加価値を生み出すことができます。例えば、市内を走る数十台の廃棄物収集車は、ホテルやレストランを含む各所のゴミ箱の容量を見ながら効率的に移動して収集する技術の確立を急いでいます。また、ゴミを出す側も、廃棄物収集車の移動情報がリアルタイムで分かれば、ゴミを効率的に出すことができ、周辺の美化と衛生環境の向上、そして観光客の満足度向上に貢献できます。もちろん、市内を走行する車の移動情報のデータを集積して解析することで、効果的に廃棄物収集の実現、その先には道路の拡幅や交差点の状況改善を行い、ストレスフリーな移動を実現し、渋滞による経済損失を減らせることができるかもしれません。

シェムリアップ市は人口30万人に満たない比較的小規模な都市なので、都市課題が深刻で即時の改善が困難な人口1,000万人級のメガシティではありません。ただ、観光業に依存し、将来的には人口増加が確実視されている都市です。大きな問題が起こる前に様々な実証実験を効果的に行うことができ、その成功事例は、世界各地の将来的・潜在的な観光客・観光ニーズに訴求できる重要な成果となります。

POINT

上流工程からスマートシティの取り組みに関わり、現地の人々を中心にした持続性を提供し続けていく

その他の代表的な事例としては、ベトナムの工業団地等における自動運転の実証実験やインフラ管理のスマート化、ラオスの首都ビエンチャンやカンボジアのバッタンバンなどでは各種インフラのスマートを実現するための計画づくりを実施しています。

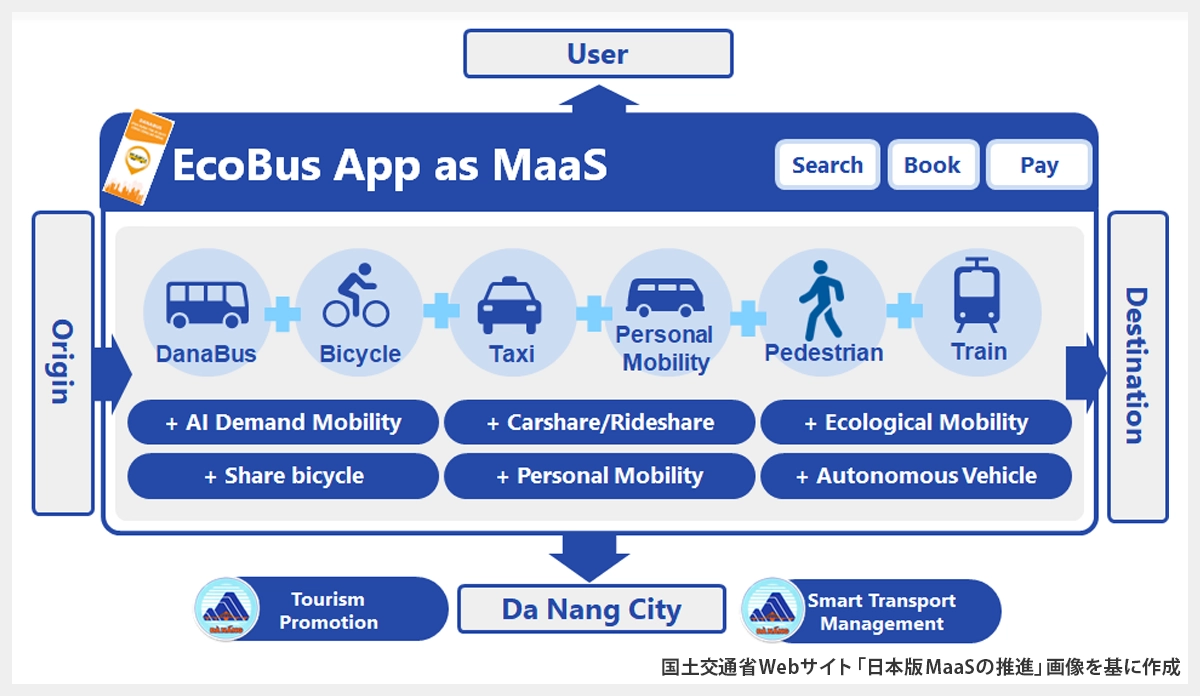

国土交通省Webサイト「日本版MaaSの推進」画像を基に作成

これらの地域でプロジェクトを力強く推進できる理由のひとつとして、先進国と比べて既存の制度・手続きやインフラとスマート技術の間に摩擦が起こりにくい面があります。例えば、先進国の都市では常に新しい技術が生まれる度に同種の存在と競合関係になり、更には旧技術を基準とした法律との兼ね合いが問題に。なかなか実証実験や導入が進まないことが散見されます。しかし、新興国ではそのようなことが起こりにくく、開発スピードが加速するリープフロッグ現象が起こっています。スマート技術を都市で展開する条件が整っている環境と言えるでしょう。

また、日本工営はこれまでの各国におけるインフラ開発と同様に、スマートシティ関連の事業でも上流工程の計画段階からの取組みを重視しています。その際に重要と考えているのは、技術力もさることながら、人と人との関係性です。これまでも、行政等の意思決定者や担当者と膝を突き合わせ、未来を語り合い、ともに課題解決に取り組んできました。今後も、人とのつながりを育みながら、持続性を第一に考えた提案を行っていきます。

スマートシティの取り組みにおいても、持続性を最重視して取り組んでいます。その中でも特に私たちが大切と考えているのは「人」の可能性。特に人材育成・能力強化への提案を欠かさないのは、使用されている技術の知見を持つ人材がいなければ、いつまでも他国の支援を受けてスマートシティをアップデートしていかなければならないからです。

日本工営は人がくらしを営む都市を、人の手によってより良いものにし、現地人材とともにアップデートしていきたいと考えています。スマート技術は、そのための画期的な手段のひとつ。これからも、ずっと先の未来のことまでを見据えたコンサルティングから、人の幸せと快適さを追求し続けていきます。