人工衛星によるリモートセンシング技術を向上させて 国土や災害の状況把握を身近で確実なものに

公開:

更新:

NEW

NEEDS

国土の状態や変化を、人工衛星による画像解析から把握する技術を確立

2020年以前から、日本工営では物を触らずに対象を調べる「リモートセンシング」の技術開発に取り組んできました。大きな転換期になったのは、2014年度から3か年で行ったJAXAとの「堤防における維持管理技術」の共同研究です。

ご存知のとおり、日本国内では堆積平野に多くの人が住んでいることから、私たちの歴史は水害との戦いそのもの。標高が低い土地では、少しでも河川の水位が上がると洪水になってしまいます。国や自治体は強靭な堤防をたくさん作ることで、水害対策を進めてきました。

あらゆる構造物と同じく、堤防も自然劣化や沈下をするため、定期的なメンテナンスが必要です。これまでは、作業員が実際に堤防を歩いて不具合を確認していましたが、この点検作業を衛星によるリモートセンシング技術で可能にしました。

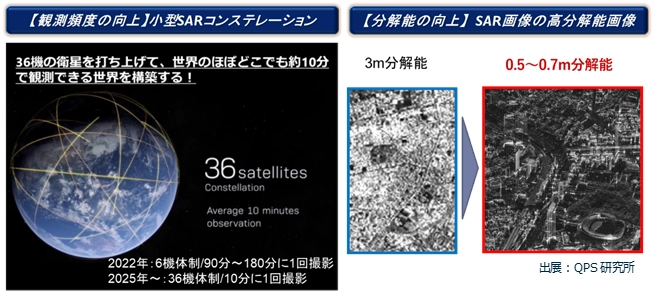

人工衛星を使った国土の把握でハードルになるのは、写真の解像能です。精度は年を追うごとに向上していますが、当時は1ピクセルあたり3メートルの分解能力でした。これは、小さな堤防の場合、どこが法面で、どこが天端の道路か分からない精度。反射板を取り付けるなどの工夫を盛り込み、大きな変動をスクリーニングする技術として確立することができました。

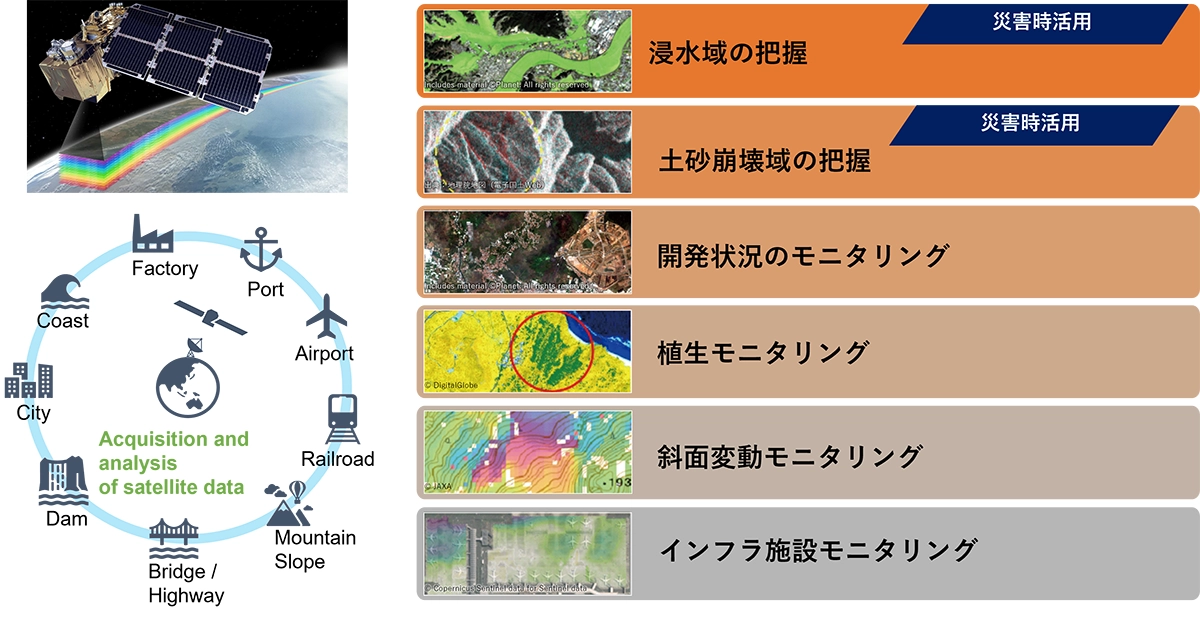

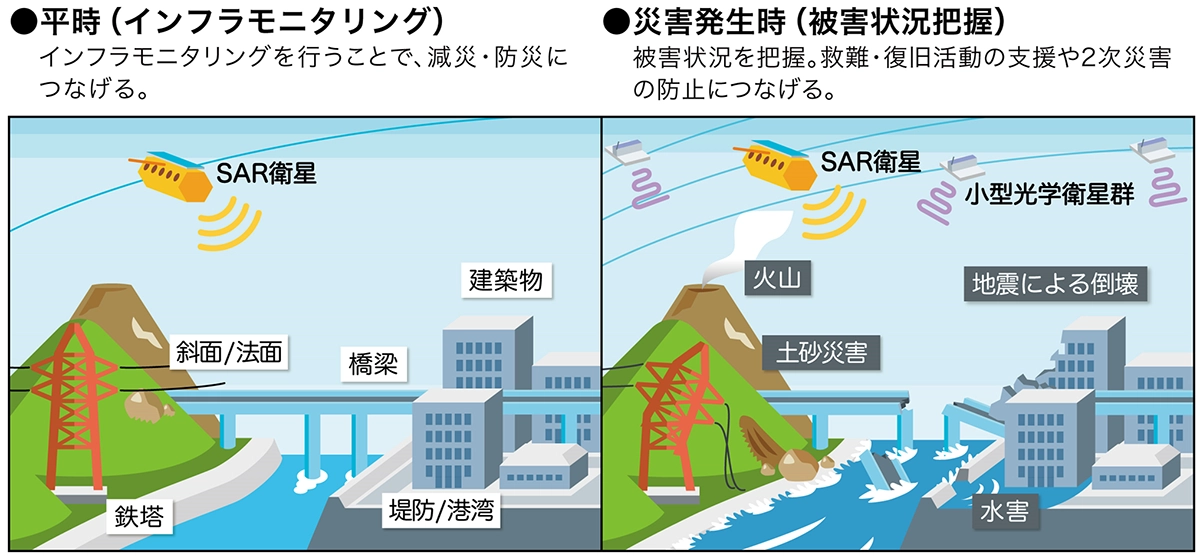

JAXAとの提携が終了した後も、日本工営では人工衛星によるリモートセンシングと、積み上げてきた知見を掛け合わせて独自に技術開発を進めています。現在、業務として受注しながら課題解決を進めているジャンルは大きく6つ。水害における浸水域の把握、土砂災害における崩壊域の把握、都市開発のモニタリング、植生のモニタリング、斜面変動モニタリング、インフラ施設モニタリングです。いずれも、対象が広域であることや、作業員が現場に入れない環境下で役立つ技術で、今後も人工衛星を使用したリモートセンシング技術のニーズは加速していくと考えています。

SOLUTION

情報の精度と品質を向上させて、より正確な実態の把握を実現する

画像を提供する人工衛星には、大きく分けて二種類のタイプがあります。ひとつは、光学衛星で、物体から反射される太陽光を観測するもの。通常のカメラと似た特性のため、対象物の色や大きさ、形状などを観測できることがメリットです。対して、雲は透過できず、夜間の撮影も不可というデメリットがあります。

もうひとつは、SAR衛星。マイクロ波を照射し、その反射波の位相差を計測することで、対象物の有無や材料、構造、変化などが分かります。そのため、雲の有無や夜間を問わず稼働できることが大きなメリット。ただ、色は分からず、反射が強いものはすべて白く写ってしまうデメリットがあります。

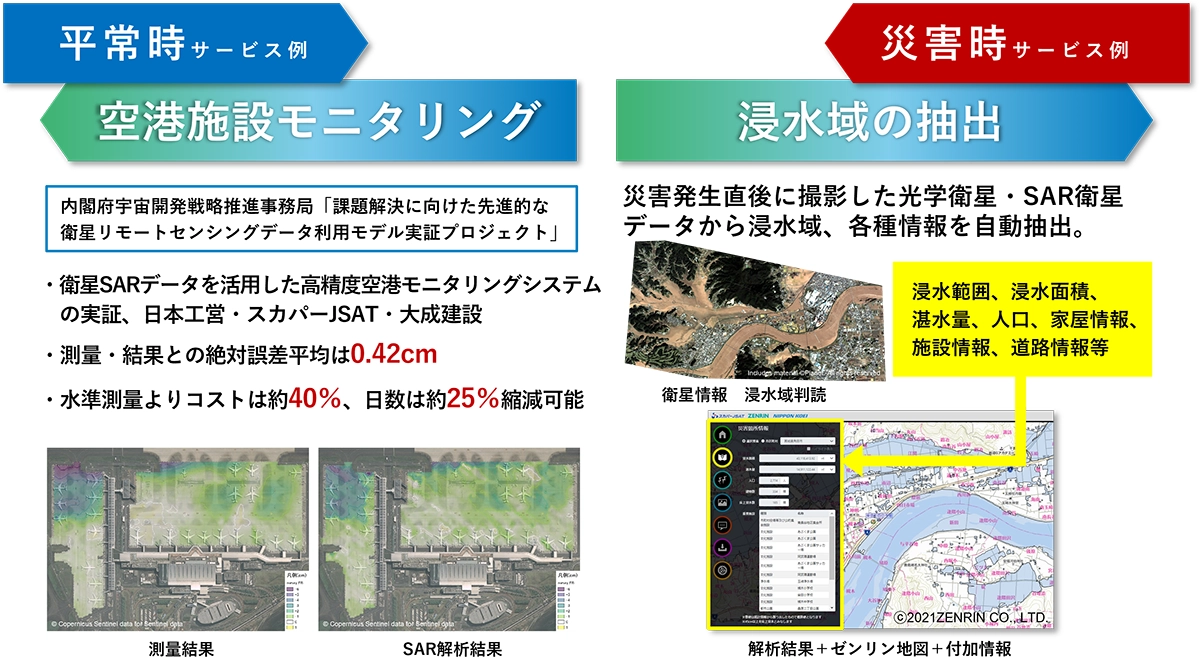

日本工営では、この2種類の人工衛星の特性を使い分け、地上の状態や変化を詳細に把握する技術を向上させてきました。たとえば、人が現場に入ることができず、数機のヘリコプターで現状を把握するしかない水害では、SAR衛星を用いることが効果的。浸水した領域を判別し、より詳細な水害の全容を把握することができます。

現在の課題は、撮影頻度を上げて、リアルタイムに近い画像データを取得して解析すること。日本の水害は、堤防が破堤してから水位が下がるまでの時間が早く、刻一刻と状況が変化します。今のところ、災害対応の人工衛星は6時間前に予約して6時間に1枚程度の間隔でしか撮影できません。つまり、半日ほど前には災害の予測を立てて予約しなければならず、撮影のタイミングが破堤の時間帯ではないことが多々ありました。

この対策として日本工営では、九州大学発のベンチャーで、小型・軽量・低コスト・高品質の人工衛星を開発して打ち上げているQPS研究所と提携。撮影間隔の短縮を目指しています。現在では、予約から撮影までのリードタイムも大幅に短縮され、1時間に1回の撮影が可能に。今後は36機の人工衛星を打ち上げにより、10分に1回のピッチで撮影できる体制を目指しています。

POINT

ニッポンの宇宙時代の幕開けを、よりスマートかつ人々の役に立つ形に

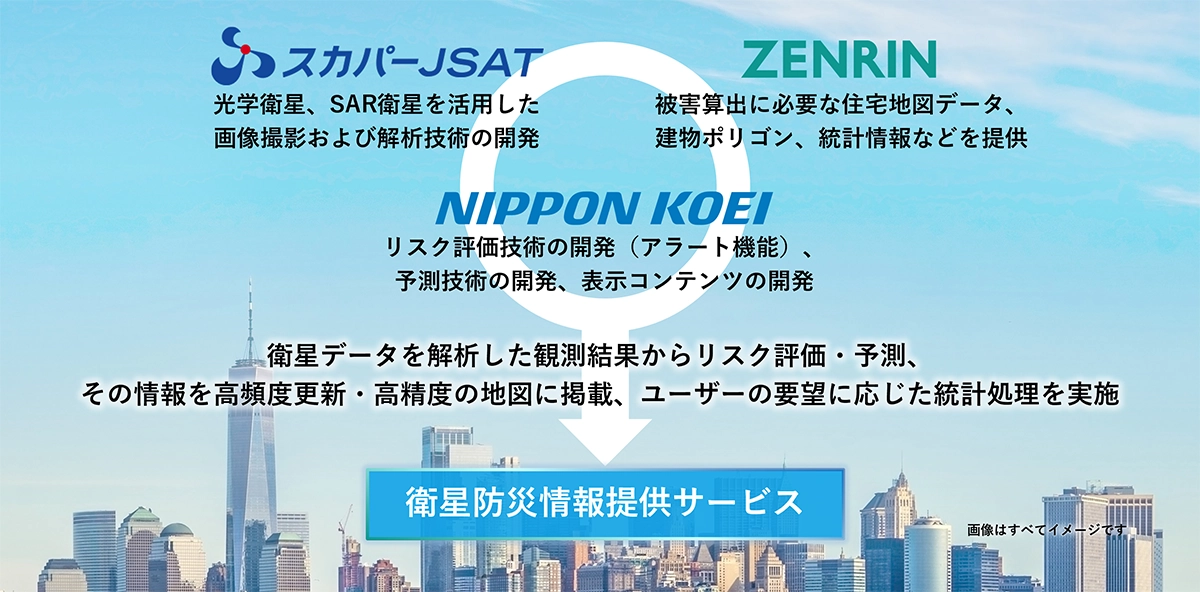

現在、日本工営の衛星情報サービスでは、精度と品質をさらに向上させていくために、各分野のトップランナーと業務提携をしています。スカパーJSAT株式会社とは、光学衛星とSAR衛星を活用した画像撮影および解析技術の開発を推進。株式会社ゼンリンからは、被害算出に必要な住宅地図データ、建物ポリゴン、統計情報などの提供を受けています。

これまでの日本工営は、高い専門性を持つ技術者が、社内で完全な製品として準備万端に仕上げてから、サービスのリリースを行なってきました。しかし、加速度的に進化する宇宙事業に必要なものは、開発からリリースまでの速度。各企業が大切に育ててきた技術力を掛け合わせ、素早く高品質なサービスを実現する次世代のものづくりに取り組んでいます。

今後の展開としては、AI(人工知能)の活用が見込まれています。例えば、斜面の地形や地質特性、災害履歴、降雨情報などの基本情報と、人工衛星による微小変動状況のデータを組み合わせ、斜面崩壊の危険性をAIにより事前予測するサービスを開発中。すでにリリース寸前まで製品化が進んでいます。

人が地球の外側にまで活動の領域を広げていくことは、もはや想像の領域ではありません。人工衛星による情報サービスは、新しい宇宙時代へのスタート地点。私たちがこれまで培ってきたインフラ関連の事業は、宇宙ベンチャー企業と相性が良く、さらなる展開が見込まれています。いずれは、月や火星に。未来への夢は尽きることがありません。時代を切り拓く企業として、まずは、人々の暮らしや生命を守る衛星情報サービスを磨き上げていきます。